马博在线手机版(大中国区)在新型近红外荧光探针设计以及跨物种应用领域取得突破性进展

近日,马博在线手机版(大中国区)化学工程学院在新型近红外荧光探针用于同步追踪一氧化碳(CO)在动物炎症(细菌性肺炎)和植物重金属胁迫(镉毒害)过程中的动态行为取得重要进展,突破性实现单探针跨物种应用。研究成果以《A turn-on near-infrared fluorescent probe for monitoring carbon monoxide in bacterial pneumonia and cadmium ion induced abiotic stress responses in plants》为题发表于环境科学与生态学领域国际顶级期刊《Journal of Hazardous Materials》(中科院一区TOP期刊,IF=11.3)。论文第一作者为化学工程学院博士研究生翟鹤书,通讯作者为化学工程学院孟庆涛教授。

一氧化碳(CO)作为一种重要的气体信号分子,在生物体内扮演着复杂而关键的双重角色。开发特异性强、灵敏高的检测方法用于可视化监测动植物样本中CO水平变化,对于生物医学研究、植物科学和环境监测等领域至关重要。然而,现有技术缺乏能够跨物种、实时、原位和高灵敏检测CO水平动态变化的有效工具,尤其难以穿透致密的植物组织,阻碍了其在疾病治疗与植物对非生物胁迫响应中“双面使命”的深入理解和应用。

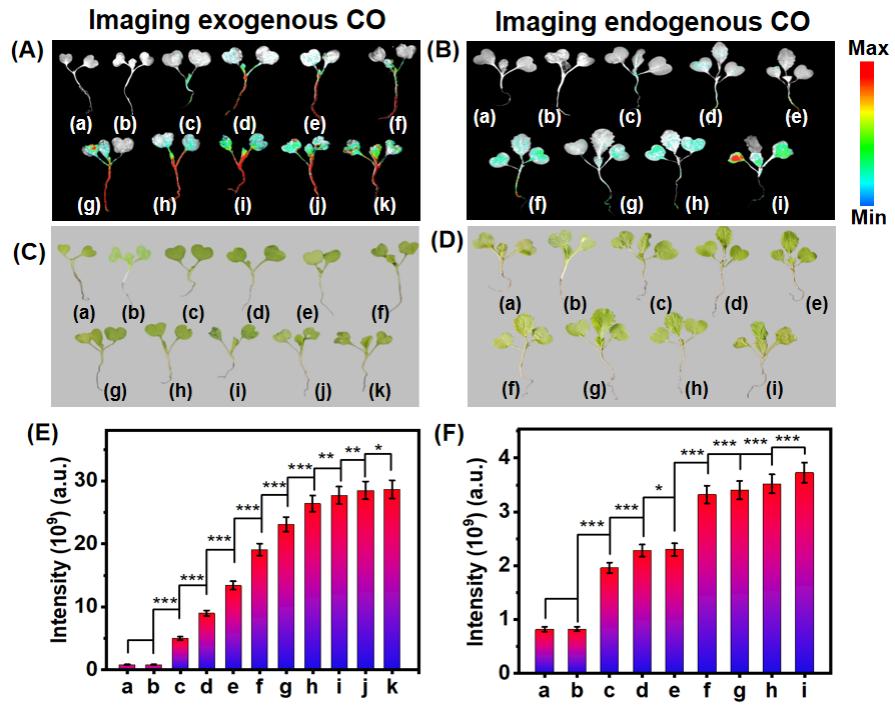

该团队基于尼罗红荧光染料开发了探针Z1CO,通过烯丙基甲酸酯特异性捕获CO,触发近红外荧光“点亮”响应,成功解决了跨物种、深组织穿透和原位检测的关键科学难题。该成果不仅为深入理解CO在生物医学和环境科学中的双重功能提供了创新性的“智能化”研究工具,也为开发跨学科疾病诊断与环境监测技术开辟了新途径,具有重要的科学意义和广阔的应用前景。

近年来,该团队致力于精细有机化学品的开发及应用工作。通过不断创新染料分子结构与性能,推动荧光分子探针等精细化学品的“智能化”和“高端化”,研究成果成功应用于生化与环境分析、食品安全检测和疾病监测治疗等领域。在国家自然科学基金项目和“兴辽英才计划-青年拔尖人才”奖励计划等项目的资助下,累计发表高水平学术论文80余篇。其中,中国科学院一区TOP期刊论文15篇、中科院二区TOP期刊论文8篇,影响因大于10.0的8篇,高被引论文1篇,热点论文1篇,学术论文累计他引2000余次。孟庆涛教授最新H-Index为31。以第一发明人申请专利5件,已授权3件。指导的研究生先后获“辽宁省优秀博士学位论文(提名)”“辽宁省优秀硕士学位论文”和“中国冶金教育学会优秀硕士学位论文”。